從今天到西元4000年的太空之路

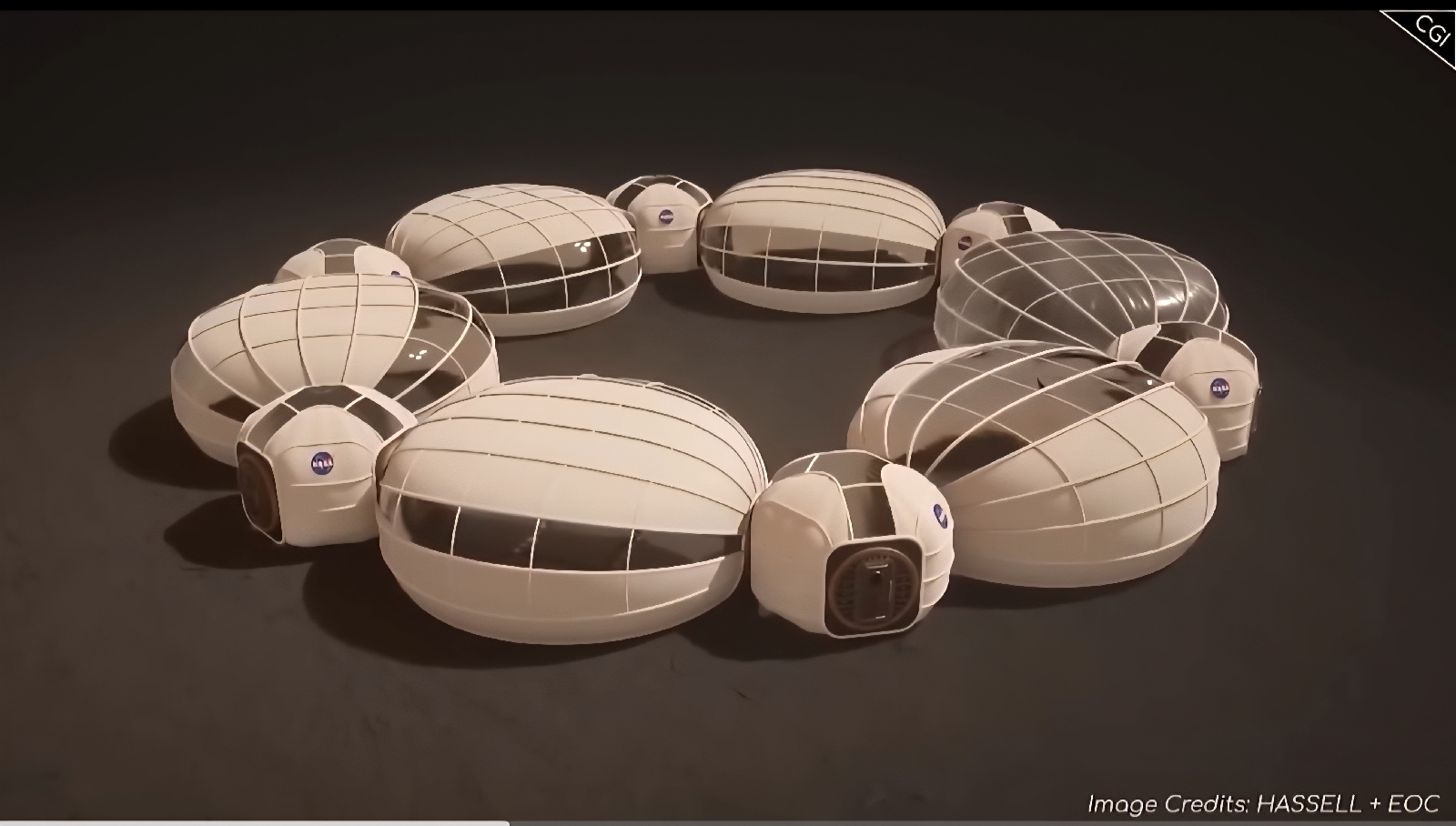

看了一支令人振奮的影片——《從今天到4000年:太空旅行與太空船的未來》。短短20分鐘,在太空科技的基礎上,勾勒出人類從現在到未來4000年的太空之路。 卡爾·薩根(Carl Edward Sagan)曾說過:「從長遠來看,每個行星文明都將面臨太空撞擊的威脅,因此每個倖存的文明都有義務進行太空探索。」 但太空探索的意義,遠不止為了生存。它更是一種召喚——召喚我們突破邊界,挑戰未知,為未來開一條光明之路。當我們仰望星空,其實是在仰望自身潛能。 重新定義太空船。未來的太空船不只是交通工具,而是夢想的承載體。它們將以光為帆,乘著太陽風航行;將擁有再生系統,把有限資源變成無限可能;將由AI守護,陪伴人類穿越寒冷黑暗的宇宙。不再是少數菁英的冒險,而是全人類的遠征。 太空之路注定坎坷。隕石、輻射、孤獨,都是我們必須跨越的考驗。但正是這些挑戰,讓我們學會團結,讓我們變得更強。未來的太空船不只是防護與智慧的結合,也將帶著彼此的陪伴,把這段旅程走得更遠、更穩、更溫暖。 從現在到4000年,影片為人類描繪了這樣一條時間線: 1. 21世紀:人類登陸月球、火星,邁出第一步。 2. 未來幾百年:人類足跡延伸至太陽系邊緣,星際旅行成為現實。 3. 公元4000年:當人類回望地球,它已不再是唯一的家,而是眾多家園中的一個。 人類能走到多遠?宇宙的哪個角落會留下我們的足跡?答案就寫在我們未來的探索裡。為什麼現在就要啟程?因為人類天生渴望更多,不僅僅是為了生存,而是為了活得精彩。太空探索的真正力量,不只是科技,而是信念——相信黑暗中有光,孤獨中有彼此,在無限中有人類的位置。 未來的太空船,或將不是為了逃離地球,而是為了帶著地球的夢想出發。不是為了逃避,而是為了讓生命的火種燃燒得更久、更亮。 ■視頻連結網址■ FromTodayToTheYear4000: Future of Space Travel And Spacecraft!